補助科目を使うと帳簿類の確認が簡単になり、決算処理でも自動化できる項目が増えますので、該当する方は是非補助科目を使ってください。

では

使う?使わない?補助科目!(1)

を説明します。次の項目に当てはまる方は必ず補助科目を設定しましょう。

- 同じ種別の預金口座が2以上ある。

- 売り上げ先別に売掛金を管理したい。

- 仕入れ先別に会掛け金を管理したい。

- 借入金が2件以上ある。

- クレジットカードを2枚以上使用している。

- 電気代とガス代と水道代の家事按分比率が違う。

- 携帯電話と固定電話で家事按分比率が違う。

- 車を2台以上使用し、車によって家事按分比率が違う。

他にもありますが、終わらないのでこの辺にしておきます。

要するに資産・負債科目であれば1つの勘定科目で2つ以上の残高を確認する場合、経費科目であれば1つの勘定科目で2つ以上の家事按分比率を設定する場合に補助科目を使います。

次に例として、A銀行とB銀行に事業用の普通預金口座を持っている場合の補助科目の設定方法を具体的に説明します。

補助科目の設定方法

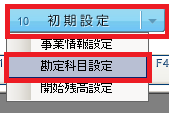

- 補助科目→勘定科目設定をクリックします。

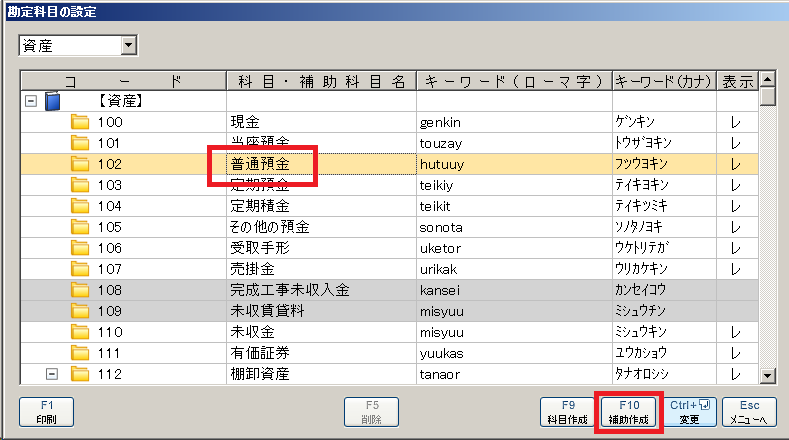

- 勘定科目の設定画面で補助科目を作成する勘定科目(普通預金)をクリックし、右下の補助作成ボタンをクリックします。

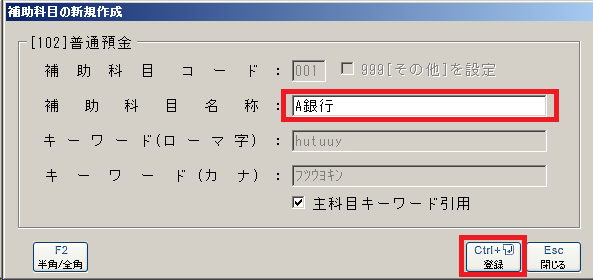

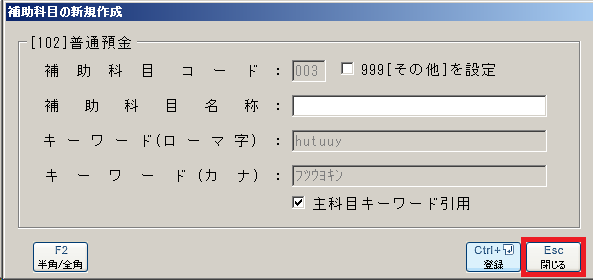

- 補助科目の新規作成画面で補助科目名称にA銀行と入力し、右下の登録ボタンをクリックします。A銀行の補助コードは自動で001が設定されます。

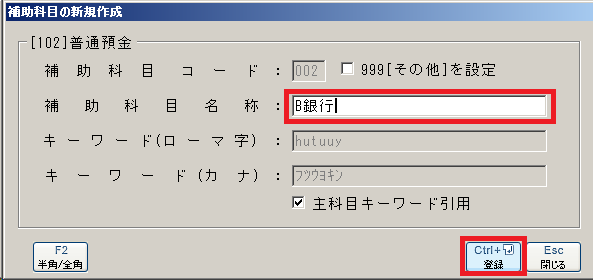

- 同様に、補助科目の新規作成画面で補助科目名称にB銀行と入力し、右下の登録ボタンをクリックします。B銀行の補助コードは自動で002が設定されます。

- 右下の閉じるボタンをクリックします。

|

| 1.補助科目→勘定科目設定をクリックします。 |

| |

|

| |

|

| |

|

|

| 5.右下の閉じるボタンをクリックします。 |

注意点

- 補助コードは任意の番号にすることができません。

- 補助科目名称はいつでも変更することができます。

- 補助科目に取引が発生している場合、その補助科目は翌期へ繰り越しするまで削除することができません。

- 補助科目は初期設定では補助コード順に表示されるので、使用頻度の高い順に補助科目を作成しましょう。

さて、補助科目の設定は簡単ですが、使い方はなかなか奥深いものがあります。

補助科目の使い方については何回かに分けて書きますね。

>>使う?使わない?補助科目!(2)

0 件のコメント:

コメントを投稿